【御祈祷・御回向】真言宗 智山派 如意山 乙宝寺(新潟県胎内市)

御祈祷・御回向

御祈祷について

乙宝寺は祈願の霊場です。元々は北陸一帯の安穏を願って建立されたお寺ですので、祈願をするためのお寺と言っても過言ではありません。

そもそも祈願とは、現世における利益安穏を神仏に祈ることであり、現世に生きる人々の為に行われるものです。

お釈迦様は生まれること、生きていくことそれ自体が苦であると仰っています。私たちは生きていくうえで自分の思い通りになることと、思い通りにならないことではどちらが多いでしょうか。殆どの方は思い通りにならないことのほうが多いはずです。この自分の思う通りに事が運ばないという事こそが仏教で説く苦しみであり、あらゆる苦の根源となっていると考えます。確かに何でも自分の思う通りに行けば、それにこしたことはありません。そしてそのような人は仏教に頼らずとも幸せに生きていけることでしょう。しかし、誰でも一度や二度はどれほどの金銭を以ってしても、どんなに努力して手を尽くしても上手くいかないときがあるものです。そんな時は昔から人は神仏におすがりして心の平安を得てきました。

仏様に自らの苦悩を聞いてもらう、そして願いを届ける、そのための方法の一つが祈祷だと言えます。

さらに当山では縁日・行事の際にはお護摩の祈祷をお勤めしています。

お護摩はインド伝来の密教の秘法で、火を焚いてその中に供物を投入することで仏様を供養し、私たちの願いを仏様に届ける儀式です。

真言宗宗祖、弘法大師空海上人は唐より真言密教の秘法を相伝し、今日までその教法は伝えられています。乙宝寺は真言密教の道場でもあり、護摩という修行もお大師様より嫡々相承されてきた真言密教の秘法です。

その典拠となる経典には、護摩の火を智火と呼んでいます。即ち佛の智慧そのものを火に凝らしているのです。

護摩で焚く薪は、私たち衆生の迷いや煩悩に喩えられ、法要において悟りの象徴たる智火によって私たちの煩悩を焼尽し、その煙に願いを乗せて仏様にお祈りをするのです。

乙宝寺の本尊は大日如来という仏様です。総徳の本尊と呼ばれ、宇宙の根源としてすべての徳を修めた根本佛であります。

この世に生きる人の数だけ悩み苦しみがありますが、大日如来はその全てを掬い取ってくださります。

かと言って、御祈祷は他力本願であってはいけません。必ず自身の願いのもとに精進することがなくては何も成就しません。

御祈祷は仏様との約束です。御祈祷法要で仏様とご縁を結んで祈りに誠を捧げ、その約束に適うように精進して、物事に向き合っていく姿勢が肝要です。それがあってこそ仏様の御利益を頂けるものと確信しております。

そもそも祈願とは、現世における利益安穏を神仏に祈ることであり、現世に生きる人々の為に行われるものです。

お釈迦様は生まれること、生きていくことそれ自体が苦であると仰っています。私たちは生きていくうえで自分の思い通りになることと、思い通りにならないことではどちらが多いでしょうか。殆どの方は思い通りにならないことのほうが多いはずです。この自分の思う通りに事が運ばないという事こそが仏教で説く苦しみであり、あらゆる苦の根源となっていると考えます。確かに何でも自分の思う通りに行けば、それにこしたことはありません。そしてそのような人は仏教に頼らずとも幸せに生きていけることでしょう。しかし、誰でも一度や二度はどれほどの金銭を以ってしても、どんなに努力して手を尽くしても上手くいかないときがあるものです。そんな時は昔から人は神仏におすがりして心の平安を得てきました。

仏様に自らの苦悩を聞いてもらう、そして願いを届ける、そのための方法の一つが祈祷だと言えます。

さらに当山では縁日・行事の際にはお護摩の祈祷をお勤めしています。

お護摩はインド伝来の密教の秘法で、火を焚いてその中に供物を投入することで仏様を供養し、私たちの願いを仏様に届ける儀式です。

真言宗宗祖、弘法大師空海上人は唐より真言密教の秘法を相伝し、今日までその教法は伝えられています。乙宝寺は真言密教の道場でもあり、護摩という修行もお大師様より嫡々相承されてきた真言密教の秘法です。

その典拠となる経典には、護摩の火を智火と呼んでいます。即ち佛の智慧そのものを火に凝らしているのです。

護摩で焚く薪は、私たち衆生の迷いや煩悩に喩えられ、法要において悟りの象徴たる智火によって私たちの煩悩を焼尽し、その煙に願いを乗せて仏様にお祈りをするのです。

乙宝寺の本尊は大日如来という仏様です。総徳の本尊と呼ばれ、宇宙の根源としてすべての徳を修めた根本佛であります。

この世に生きる人の数だけ悩み苦しみがありますが、大日如来はその全てを掬い取ってくださります。

かと言って、御祈祷は他力本願であってはいけません。必ず自身の願いのもとに精進することがなくては何も成就しません。

御祈祷は仏様との約束です。御祈祷法要で仏様とご縁を結んで祈りに誠を捧げ、その約束に適うように精進して、物事に向き合っていく姿勢が肝要です。それがあってこそ仏様の御利益を頂けるものと確信しております。

御祈祷の流れ

1.受け付け

大日堂 (金堂) 内にある御守授与所にてお申し出ください。

申込用紙にお名前やご住所、願意を記入しお布施を添えてお申し込みください。

※予約なしでもできますが、事前に予約して頂く方が当日スムーズです。尚、予約の方は時間に余裕を持っておいでください。

お寺で御祈祷受付の際、このページの一番下にある御祈祷申込フォームを予め印刷・ご記入頂き、それをお持ちいただくと受付がスムーズです。

また、都合によりお寺へ来られない方は、このページの一番下にある申込書フォームをご記入の上、FAXか郵便でお寺までお送りいただければ、当方で御祈祷を懇ろにお勤めし御札は郵送させていただきます。或いは後日お札を取りに来ていただいても結構です。その他ご希望があれば申込書備考欄にご記入下さい。

ご不明な点はお気軽にお寺へお電話でお尋ねくださいませ。

2.御祈祷厳修

受け付けが終わりましたら、堂内待合スペースでお待ちください。準備が整いましたら金堂正面へご案内いたします。

御祈祷中は静かに自身の祈るところを念じます。

椅子の用意もありますのでご利用の方はお声掛けください。

お座りの方も足を楽にしていただいて構いません。

3.本尊参拝

御祈祷の後、本尊様の宝前にて改めてお参りをします。

思うところをよくよく念じて手を合わせます。

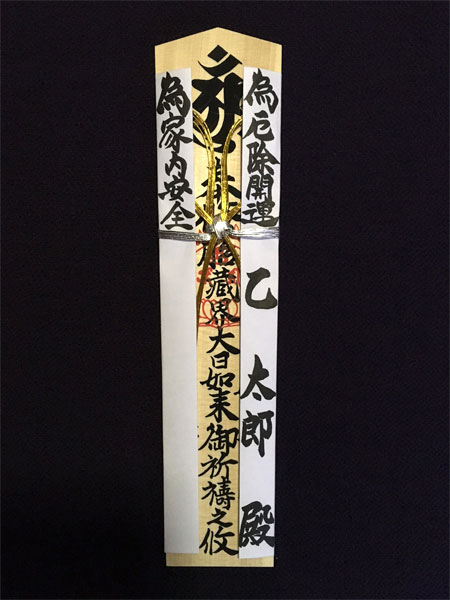

●御札の飾り方

お受けになった御祈祷札は開眼され仏様の分身として威徳が宿っています。ご自宅の仏壇や神棚など清らかな場所へお飾りください。

仏壇・神棚いずれもない場合は、明るくて風通しの良い場所がよいでしよう。この場合、方角を気にすることはありません。

●古札について

御祈祷札や一緒に受けた御守りは、願いが成就した時、一年経った時、あるいは年の暮れや新たに御祈祷札を受ける際にお寺へお納めください。

当山でお受けになったお札お守りについては年中受け付けておりますが、他山のお守り等は年末年始の受付期間中にお納めください。

お預かりしたお札お守りは、毎年二月二十七日千日詣りの日に古札供養会をお勤めしてお焚き上げします。

なお、古札を納める際に供養の賽銭として百円以上を申し受けております。何卒ご理解と御協力をお願い申し上げます。

大日堂 (金堂) 内にある御守授与所にてお申し出ください。

申込用紙にお名前やご住所、願意を記入しお布施を添えてお申し込みください。

※予約なしでもできますが、事前に予約して頂く方が当日スムーズです。尚、予約の方は時間に余裕を持っておいでください。

お寺で御祈祷受付の際、このページの一番下にある御祈祷申込フォームを予め印刷・ご記入頂き、それをお持ちいただくと受付がスムーズです。

また、都合によりお寺へ来られない方は、このページの一番下にある申込書フォームをご記入の上、FAXか郵便でお寺までお送りいただければ、当方で御祈祷を懇ろにお勤めし御札は郵送させていただきます。或いは後日お札を取りに来ていただいても結構です。その他ご希望があれば申込書備考欄にご記入下さい。

ご不明な点はお気軽にお寺へお電話でお尋ねくださいませ。

2.御祈祷厳修

受け付けが終わりましたら、堂内待合スペースでお待ちください。準備が整いましたら金堂正面へご案内いたします。

御祈祷中は静かに自身の祈るところを念じます。

椅子の用意もありますのでご利用の方はお声掛けください。

お座りの方も足を楽にしていただいて構いません。

3.本尊参拝

御祈祷の後、本尊様の宝前にて改めてお参りをします。

思うところをよくよく念じて手を合わせます。

●御札の飾り方

お受けになった御祈祷札は開眼され仏様の分身として威徳が宿っています。ご自宅の仏壇や神棚など清らかな場所へお飾りください。

仏壇・神棚いずれもない場合は、明るくて風通しの良い場所がよいでしよう。この場合、方角を気にすることはありません。

●古札について

御祈祷札や一緒に受けた御守りは、願いが成就した時、一年経った時、あるいは年の暮れや新たに御祈祷札を受ける際にお寺へお納めください。

当山でお受けになったお札お守りについては年中受け付けておりますが、他山のお守り等は年末年始の受付期間中にお納めください。

お預かりしたお札お守りは、毎年二月二十七日千日詣りの日に古札供養会をお勤めしてお焚き上げします。

なお、古札を納める際に供養の賽銭として百円以上を申し受けております。何卒ご理解と御協力をお願い申し上げます。

願意(お願い事)

皆様のお願い事に合わせて様々な願意があります。どういったお願い事を持って御祈祷を行うのか近いものを選んで頂きます。

尚、一枚の御祈祷札に願意二つまで書き込むことができます。

願意について分からないことがあれば受付にてお尋ねください。

・家内安全 ・身体健全 ・交通安全

・厄除開運 ・八方厄除 ・除災招福

・病気平癒 ・学業成就 ・試験合格

・就職成就 ・良縁成就 ・心願成就

・安産成就 ・子授成就 ・入試合格

・商売繁盛 ・社運隆盛 ・事業繁栄

・海上安全 ・大漁満足 ・五穀豊穣

・工事安全 ・旅行安全 ・恋愛成就

・疫病退散

など

尚、一枚の御祈祷札に願意二つまで書き込むことができます。

願意について分からないことがあれば受付にてお尋ねください。

・家内安全 ・身体健全 ・交通安全

・厄除開運 ・八方厄除 ・除災招福

・病気平癒 ・学業成就 ・試験合格

・就職成就 ・良縁成就 ・心願成就

・安産成就 ・子授成就 ・入試合格

・商売繁盛 ・社運隆盛 ・事業繁栄

・海上安全 ・大漁満足 ・五穀豊穣

・工事安全 ・旅行安全 ・恋愛成就

・疫病退散

など

※御札の大きさについては特注で制作できます。お問い合せください。

交通安全祈祷(新車祈祷)について

当山では新車(新車・中古車問わず、新たに求めた車)の交通安全祈祷をお勤めしております。お申し込みの方は、お車を金堂前まで移動しナンバープレートの番号等をご用意の上、堂内受付までお越しください。

なお、交通安全祈祷は堂内のお勤めの後、お車の前で改めてお加持の作法がございます。車高等の制限でお堂の前まで上がってこられない場合は、駐車場でこの作法を致します。

※交通安全祈祷は専用の御札お守りを授かりますので、一緒に厄払い等の祈祷をご希望の場合は別途祈祷申込用紙にご記入をお願い致します。

※御祈祷で授かるお札は車に積んでください。御守りは車の鍵などに付けてください。反射板は車後方に貼ってください。御供物と御祈祷酒は召し上がってください。運転手の方は御祈祷酒を飲みながら帰ってはいけません。くれぐれもお家に着いてから謹んでお楽しみください。

なお、交通安全祈祷は堂内のお勤めの後、お車の前で改めてお加持の作法がございます。車高等の制限でお堂の前まで上がってこられない場合は、駐車場でこの作法を致します。

※交通安全祈祷は専用の御札お守りを授かりますので、一緒に厄払い等の祈祷をご希望の場合は別途祈祷申込用紙にご記入をお願い致します。

※御祈祷で授かるお札は車に積んでください。御守りは車の鍵などに付けてください。反射板は車後方に貼ってください。御供物と御祈祷酒は召し上がってください。運転手の方は御祈祷酒を飲みながら帰ってはいけません。くれぐれもお家に着いてから謹んでお楽しみください。

令和8年 厄年表

| 本 厄 | |

| 男性 | 15歲(H24) 42歲(S60) |

| 女性 | 13歳(H26) 33歳(H6) |

| 男女共通 | 3歳(R6) 5歳(R4) 7歳(R2) 16歳(H23) 25歳(H14) 50歳(S52) 61歳(S41) 71歳(S31) 77歳(S25) 80歳(S22) 88歳(S14) 99歳(S3) 108歳(T8) |

| 八方厄 (男女共通) |

1歳(R8) 10歳(H29) 19歳(H20) 28歳(H11) 37歳(H2) 46歳(S56) 55歳(S47) 64歳(S38) 73歳(S29) 82歳(S20) 91歳(S11) 100歳(S2) |

※上記の厄年は、本厄の表です。この前後に前厄、後厄の年があります。

※この表は数え年です。数え年は、その年の誕生日が来た時の年齢に ーつ加えた年齢になります。()内は生まれ年です。

※この表は数え年です。数え年は、その年の誕生日が来た時の年齢に ーつ加えた年齢になります。()内は生まれ年です。

御供養について

乙宝寺は祈願の霊場であると同時に、歴代先師を始めとして多くの檀信徒の御供養をお勤めしております。参詣の皆様のご先祖様、知人友人や御親族、亡くなられた故人、或いは日の目を見ることの無かった水子の冥福の為に御回向法要を以て至心にお祈り申し上げます。

当山の御供養は宗派を問わず、いずれの菩提寺の檀家さまでも申し込みができます。また、永代供養をお申込みいただきますと日々のお勤めで御供養の法要をお勤め申し上げます。詳しくはお寺までお問い合わせください。

※御供養の証にお塔婆を建立いたします。お塔婆は基本的には墓所に建てますが、水子など墓所がない場合は当山境内の地蔵堂へ塔婆をお納めください。また御守は施主の方がお持ち頂き、御供物は召し上がってください。

※御供養に関しまして、当山は檀家寺ではありませんが葬儀や法事についてもお勤めします。お困りのことや分からないことがあればお気軽に相談ください。

※当山には永代供養墓がございません。御希望の方には当山末寺(乙宝寺直轄)の永代供養墓をご紹介します。詳しくはお問い合わせください。

当山の御供養は宗派を問わず、いずれの菩提寺の檀家さまでも申し込みができます。また、永代供養をお申込みいただきますと日々のお勤めで御供養の法要をお勤め申し上げます。詳しくはお寺までお問い合わせください。

※御供養の証にお塔婆を建立いたします。お塔婆は基本的には墓所に建てますが、水子など墓所がない場合は当山境内の地蔵堂へ塔婆をお納めください。また御守は施主の方がお持ち頂き、御供物は召し上がってください。

※御供養に関しまして、当山は檀家寺ではありませんが葬儀や法事についてもお勤めします。お困りのことや分からないことがあればお気軽に相談ください。

※当山には永代供養墓がございません。御希望の方には当山末寺(乙宝寺直轄)の永代供養墓をご紹介します。詳しくはお問い合わせください。

御布施、時間、申込み方法

御祈祷 御布施の定

当山では御祈祷を受けられた方にご希望の願意を書いた御祈祷札を授与しております。小型札 五千円以上 (新車加持交通安全祈祷のみ)

一尺札 五千円以上

尺二寸札 一万円以上

三尺札 五万円以上

御供養 御布施の定

一体のご供養につき 五千円以上※ご家族で正月祈祷をお申込みの際はご相談ください。

※御札の大きさについては特注で制作できます。お問い合せください。

御祈祷・御供養の時間

御祈祷・御回向は基本的に年中不休でお勤めしていますが、予約制となっております。事前にお電話でお申し込みください。

電話予約はこちら >> 0254-46-2016

電話予約はこちら >> 0254-46-2016

◆御祈祷・御供養のお時間の御案内

●1月を除き基本的に予約制となります

●御祈祷・御供養は年中無休。

●時間:

<平日4座> 10時 11時 14時 15時

<土日祝日6座> 9時半 10時半 11時半 13時半 14時半 15時半(受付は15時まで)

※一月中は時間を定めず随時勤修いたします。二月以降より平常の時間制となり、予約も受け付けます。

お申し込みの方は、それぞれご予約の時間の15分前までに受付を済ませて下さい。

申込みの方法

御朱印について

乙宝寺は、新潟県内の各種霊場の札所となっています。

・越後三十三観音霊場

第二十六番札所

・越後薬師霊場

第二十二番札所

・越後新四国八十八ヶ所霊場

第三十八番札所

・越後弘法大師二十一か所霊場

第八番札所

これら霊場の御朱印は大日堂内の受付にて承ります。

写真については、越後三十三観音霊場のご朱印となっております。

また、本尊さまのご朱印やそれぞれの霊場のご朱印は、写真のような冊子にも朱印できます。或いは冊子を忘れても、用紙に朱印してそれを後で冊子に貼って頂く方法もあります。

・越後三十三観音霊場

第二十六番札所

・越後薬師霊場

第二十二番札所

・越後新四国八十八ヶ所霊場

第三十八番札所

・越後弘法大師二十一か所霊場

第八番札所

これら霊場の御朱印は大日堂内の受付にて承ります。

写真については、越後三十三観音霊場のご朱印となっております。

また、本尊さまのご朱印やそれぞれの霊場のご朱印は、写真のような冊子にも朱印できます。或いは冊子を忘れても、用紙に朱印してそれを後で冊子に貼って頂く方法もあります。